ZoBorgとは?生きた昆虫を操る次世代ハイブリッドロボットの衝撃

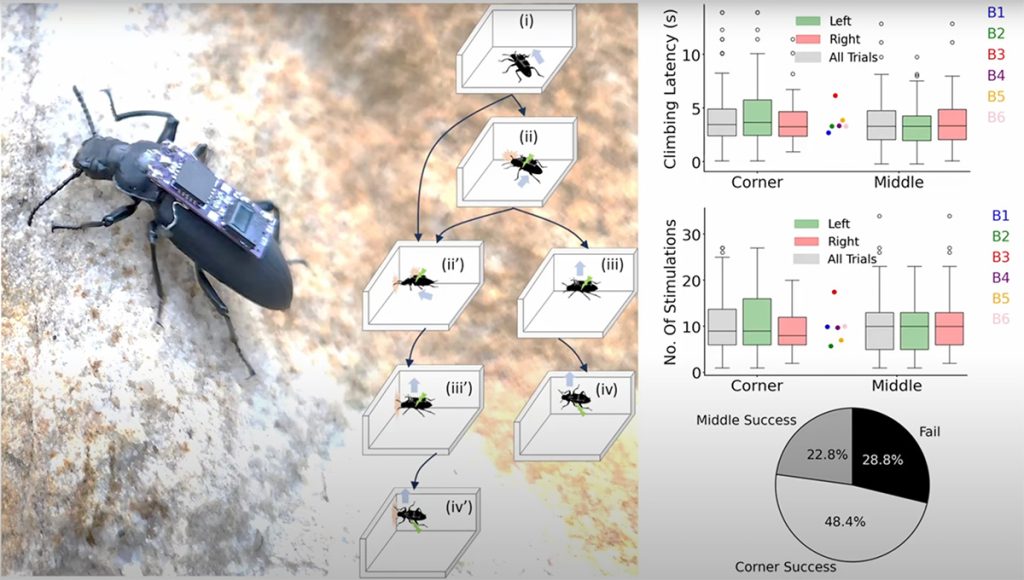

「SFのような話が、すでに現実になっている」そんな声があがるほど、科学技術の進化は想像を超えるスピードで進んでいます。中でも注目されているのが、生きた昆虫に電子デバイスを取り付けて動きを制御するという異色のテクノロジー「ZoBorg(ゾボーグ)」です。「ZoBorg」は、完全な機械ロボットではなく、実際に生きている昆虫をベースとした「バイオハイブリッドロボット」。この技術により、特殊な装置を取り付けることで昆虫に命令を出し、前進や方向転換などの動作を無線で操作することが可能になっています。

小型バックパックで昆虫を操るZoBorgの構造と仕組み

「ZoBorg」は、オーストラリア・クイーンズランド大学(UQ)の研究チームによって開発されました。彼らは、「サイボーグ昆虫」という新たな分野に挑戦し、生物の自然な動きと電子機器の制御技術を組み合わせることで、これまでにない超小型ロボットシステムの構築を目指しています。「ZoBorg」では、主にゾウムシなどの小型昆虫の背中に取り付けられた超軽量バックパック型デバイスを用いて、赤外線による遠隔操作を実現。バックパックには以下のような構成要素が含まれます。

🔧 バックパックの主な構成

✅ IR受信機

・赤外線(Infrared)信号を受信する電子部品

✅ マイコン(マイクロコントローラ)

・刺激の制御

✅ 電極

・昆虫の神経や筋肉に電気刺激を与える

電気刺激により、昆虫に対して前進や旋回といった特定の動作を意図的に誘導することが可能になっています。外部からの命令で半強制的に制御されるという仕組みです。

クイーンズランド大学UQバイオロボティクス研究所の所長であるT. Thang Vo-Doan氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ZoBorg」について紹介しています。

なぜ昆虫を使うのか?ロボットでは不可能な理由

「なぜ最初からロボットでやらないのか?」という疑問を抱く方もいるかもしれません。しかし、昆虫にはロボットでは実現が難しい機能が備わっています。

| 項目 | 昆虫 | 従来のロボット |

|---|---|---|

| 自然な歩行 | ◎ | △(複雑) |

| 小型・軽量 | ◎ | △ |

| 電力消費 | 非常に少ない | 多い |

| 障害物対応力 | 高い | 中程度 |

| コスト | 非常に安価 | 高価 |

このように、昆虫はすでに完成された高性能な「生物ロボット」とも言える存在であり、それに電子制御を加えることで操作可能な探査デバイスとして活用することが可能になります。

ZoBorgがもたらす未来と活用の可能性

「ZoBorg」は、これまでのロボットでは実現が難しかった超小型・高機動性を備えているため、将来的にはさまざまな分野での活用が期待されています。特に災害現場の捜索や環境調査、狭い場所でのインフラ点検など、人間や一般的なドローンでは立ち入れない場所での活躍が見込まれています。また、昆虫自身の生命活動を生かしながら制御するという発想は、省エネルギーで持続可能なマイクロマシンとしての価値も高く、農業分野での作物モニタリングや生態調査などにも応用可能です。さらにこの技術は、将来的に生物とテクノロジーの共生のあり方を再考させる革新的な転換点となるかもしれません。

今後の課題と未来への展望

技術的・倫理的な課題

先進的な技術である一方で、「ZoBorg」にはいくつかの懸念も存在します。

✅ 技術的課題

・昆虫の寿命や健康管理の問題

・安定した制御の難しさ(昆虫の個体差あり)

✅ 倫理的課題

・生き物に電気刺激を与えることの是非

・動物愛護的な視点からの議論

・過剰な制御による昆虫への負担

これらの点については、科学者やエンジニア、倫理学者が協力して今後の指針を作っていく必要があります。

今後の展望と未来

「ZoBorg」のようなバイオハイブリッドロボット技術は、今後さらに軽量化・高性能化が進み、より複雑な制御が可能になると考えられています。また、昆虫だけでなく、魚類や小型哺乳類などへの応用研究にも期待が高まっており、自然界の生物を最大限活用した「生きた探査・作業ツール」として社会実装される可能性もあります。

最後に

「ZoBorg」は、生きた昆虫に電子デバイスを装着し、遠隔操作を可能にする革新的な技術です。バイオとテクノロジーの融合によって、今まで人間が到達できなかった領域へのアクセスが可能になります。

その一方で、倫理的な課題や技術的な限界も存在しますが、慎重に検討を重ねることで、未来の安全・環境・災害対応など幅広い分野に役立つテクノロジーとして発展する可能性を秘めています。

筆者Y.S